参考情報:“体を温める”ことの大切さと冷え対策

健康維持において、“体を温める”ことは基本です。

“体を温める”ことの大切さと冷え対策をテーマに、参考情報を提供いたします。

※学説や定説は、研究成果や臨床結果などにより日々変更され、進化発展していきます。

書かれていることや教えられたことをそのまま鵜呑みにするのではなく、必ずご自身でも調査および勉学を継続し、常にアンテナを立てておくことを心掛けるようにしてください。

体が熱を発する仕組み-熱エネルギーの産生と代謝について

冷え性対策も、なぜ冷えるのか?そもそも体が熱を発する仕組みはどうなっているのか?発生した熱はどうやって全身に運ばれるのか?など、身体のメカニズムを理解していないと、的確な対策は練れません。

というわけで今回は、体が熱を発する仕組みについて説明していきたいと思います。

【熱エネルギー(体熱)は代謝によって産み出される】

代謝とは、物を食べることによって栄養素を摂り込み、その栄養素から他の物質を合成したり、エネルギーに変換したりすること、酵素の働きによって起きる体内での化学反応、です。

整理すると下記のようになります。

■代謝:

⇒物質代謝:

栄養素を摂り込み、その栄養素から

他の物質を合成したり、エネルギー

に変換したりすること。

酵素の働きによって起きる体内での

化学反応。

→同化:栄養素を体の修復や成長

といった体作りに役立て

ること。

新陳代謝は同化に属する。

→異化:栄養素をエネルギーに換える

(ATPを合成する)こと。

⇒エネルギー代謝

生体活動におけるエネルギーの利用

および物質代謝におけるエネルギー

の利用と変換。

ここでしっかりと押さえておきたいポイントは、代謝がなされる際には、セットで熱エネルギー、つまり体熱が産み出されるということです。

筋肉の稼働、肝臓における三大栄養素の代謝やアルコールなどの解毒処理、胃腸の消化吸収、腸の蠕動運動、体の修復(細胞の修復)など、広い意味での代謝が発生する際には、エネルギーとしてATP(アデノシン三リン酸)が使われます。

※ATPは主に細胞内のミトコンドリア

(および細胞質気質)で生成されます。

このATPというエネルギーが使われるときに(ATPが生成される過程も含め)、体熱が発生します。

運動をしたときに体が熱くなるのは、まさにこの熱エネルギーによるものです。

有酸素運動をした際に体が熱くなることを “脂肪が燃える” とよく言われていますが、厳密には、

“酸素と脂肪酸(メインは糖質)を利用してATPが生成され、そのATPを利用して代謝が行われたときに熱が発生し体が熱くなる”

ということなのです。

【代謝の内訳について】

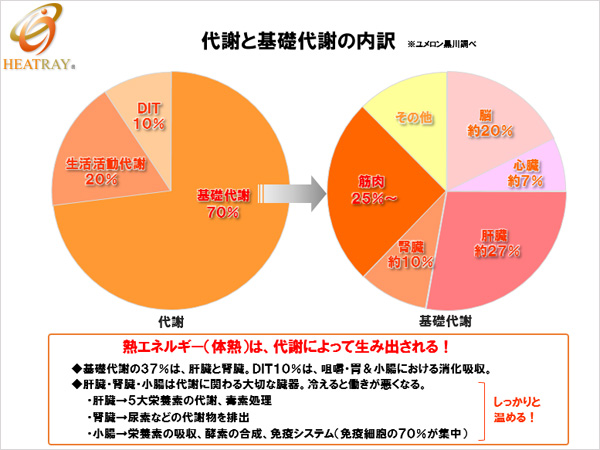

体熱が発生する仕組みを説明したところで、こちらの円グラフをご覧ください。

代謝および基礎代謝をエネルギー代謝という観点から見たものが、おなじみのこの円グラフです。

◆生活活動代謝:

運動をしたり、日常生活で体を動かしたり

するときに、発生するエネルギー代謝。

運動の強度や時間などにより変わり、

全体の20~30%を占める。

◆DIT(食事誘発性熱産生):

食事を摂った際に、咀嚼、消化・吸収など

により発生するエネルギー代謝。

三大栄養素では、タンパク質の消化・吸収

が最もエネルギーを必要とし、その放熱率は

は約20%。

糖質および脂質は各々約5%。

代謝全体の10%程度を占める。

◆基礎代謝:

心臓を動かしたり、内臓を動かしたり、

呼吸をしたり、体温を保ったり、人間

が生きているために最低限必要な機能

を維持するためのエネルギー代謝。

全体の70%程度を占める。

基礎代謝のおおよその内訳は以下の通り。

・脳 :約20%

・心臓:約7%

・肝臓:約27%

・腎臓:約10%

・筋肉:25%~

・その他

基礎代謝の約37%は、肝臓と腎臓。

肝臓・腎臓・小腸は代謝に関わる大切な

臓器。

冷えると働きが悪くなるので、しっかりと

温める。

・肝臓→5大栄養素の代謝、毒素処理

など

・腎臓→尿素などの代謝物を輩出

・小腸→栄養素の吸収、酵素の合成、

免疫システム

(免疫細胞の70%が集中)

生活活動代謝は普段の努力で数値を上げることができますが、現実的には時間やこなす量に限界があります。

DITも、基本的には1日3回です。

ですので代謝の70%を占め、普段の努力で数値を上げられる余地のある基礎代謝に注目が集まる、というわけです。

基礎代謝のうち意識的に鍛えて数値を上げることができるのは筋肉で、25%程度を占めます。

また、前述のATPを生成するミトコンドリアの80%は骨格筋に存在する、と言われています。

ミトコンドリアは、筋トレや有酸素運動を行うことにより増加し、ATPの代謝の量とスピードが上がり、ついては熱エネルギー産生を促進することにつながります。

そして筋肉は当然のことながら全身に存在していますので、その部分の筋肉を鍛えることがピンポイントの冷え性対策にもなる、というわけです。

肝臓や腎臓は、意識的に鍛えることはできませんが、併せて約37%を占めます。

肝臓は、三大栄養素を体内で使える状態にしたり、毒素を処理したりする機能を担っています。

腎臓は、尿素などの老廃物を体外に排出する機能を担っています。

肝臓と腎臓は、冷えると代謝が落ちてエネルギー代謝が落ちるだけでなく、体調不良の原因にもなる大切な臓器です。

働きを高いレベルでキープするためには、冷えないようにしっかりと温めておく(寝る時に腹巻をするなど)ことがとても重要です。

以上、体の中で熱エネルギーが産み出される仕組みについてご説明いたしました。

ただもう一点、人の体には熱エネルギーが生み出される仕組みが備わっています。

それは、ホメオスタシスのひとつである体温の恒常性により、冷えを感じると、首、脇の下、肩甲骨近辺、腎臓などに多く存在する褐色脂肪細胞内のミトコンドリアが、脂肪を使ってダイレクトに熱エネルギーを産生する、というものです。

これは運動を伴わずに体熱が産み出される仕組みです。

冬眠する動物や、自由に動き回れない乳児が体温を維持できるのは、この褐色脂肪細胞が多くあるためと言われています。

まとめますと、よりたくさんの体熱を発生させるためには代謝をよくする必要がある、ということです。

そして、代謝によって生み出された熱エネルギーは、血液に乗って全身に運ばれますので、血行をよくすることです。

これが冷え対策において、まず念頭に置くべき基本的な知識です。

2020.10.07更新

2018.01.22

2015.09.11