参考情報:“体を温める”ことの大切さと冷え対策

健康維持において、“体を温める”ことは基本です。

“体を温める”ことの大切さと冷え対策をテーマに、参考情報を提供いたします。

※学説や定説は、研究成果や臨床結果などにより日々変更され、進化発展していきます。

書かれていることや教えられたことをそのまま鵜呑みにするのではなく、必ずご自身でも調査および勉学を継続し、常にアンテナを立てておくことを心掛けるようにしてください。

熱エネルギーは血液が運ぶ-血流と冷え対策について

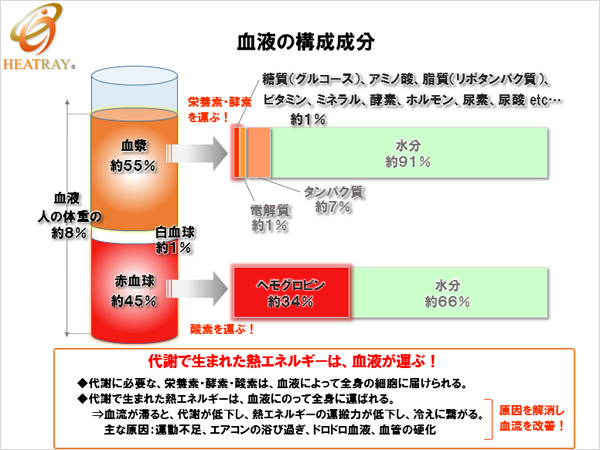

エネルギー代謝で生まれた熱エネルギーは、血液が全身に運びます。

血液は体重の約8%を占め、全身を一巡するのに約1分かかります。

ですので、血液をキレイにし、流れをよくするよう心がけることは、冷えを防ぐための大きな要因のひとつです。

まず血液の役割を整理しておきましょう。

大きくはこの4つです。

【血液の役割】

1.酸素の運搬

2.栄養素の運搬

3.ウィルスや細菌に対する防衛

4.体温の維持・調整

それぞれについて見て行きましょう。

1.酸素の運搬

細胞は酸素が供給され続けないと死滅してしまいます。

そして酸素を使って、代謝(特にエネルギーを産生する異化)がなされます。

その酸素を運ぶのは、血液の約45%を占める赤血球の主成分ヘモグロビンで、これが減ると酸素運搬力が低下します。

酸素の供給が滞るとエネルギー産生能力が落ちますので、熱エネルギーの産生も落ちてしまう、ということになります。

赤血球の寿命は約120日で、ヘモグロビンの重要な構成要素は鉄分なので、これを日々しっかり摂取しておかないとヘモグロビンが減ってしまいます。

酸素運搬力アップのために、しっかりと鉄分の摂取を行いましょう。

※ヒジキなどに含まれる植物性食材に多く

含まれる非ヘム鉄は、ビタミンCと一緒に

摂ることで、体内への吸収力がアップ

します。

2.栄養素の運搬

血液の約55%を占める血漿中には、三大栄養素、ビタミン・ミネラル、酵素、ホルモンを始めとして、細胞が物質代謝(同化・異化)を行うために必要な成分が含まれており、それらを全身の細胞に届ける役割を担っています。

最終的に細胞に栄養素や酸素を届けるのは毛細血管からしみだした血漿です。

ドロドロ血液などにより血流が滞ると、エネルギー源である栄養素などを円滑に届けられなくなり、代謝が落ちて熱エネルギー産生が落ち、体温の低下に繋がります。

また併せて、老廃物を回収する役割も担っているため、滞留してしまうと、体調不良や様々な病気の原因となってしまいます。

3.ウィルスや細菌に対する防衛

ウィルスや細菌など、体内に異物が侵入した際に、これらを撃退するのが血液の1%程度を占める白血球で、免疫システムの中核をなす存在です。

白血球は体温が高いほど活性化し、逆に体温が下がると免疫力はダウンする、と言われています。

大きな理由は2つあって、1つは体温が上がることで血流がよくなり、白血球が全身にスムーズに移動できるようになるから。

もう1つは、様々な代謝を司る酵素の働きが活性化し、免疫システムも円滑に稼働するようになるからです。

ちなみに酵素は38~40℃くらいまでは、体温に比例して活性化すると言われています。

風邪をひくと体温が上がるのは、免疫力を上げてウィルスや細菌に対抗しようとする反応なので、解熱剤などで強引に熱を下げることには留意が必要です。

4.体温の維持・調節

体の中で発生した熱エネルギーは、血液によって運ばれます。

その際、外気温が低いときは、血管を収縮させて放熱を防ぎます。

逆に外気温が高いときは、深部の熱を体表に運び、血管を拡張させて放熱します。

ですので血流が滞ると、体温の維持・調節が円滑に行えなくなってしまいます。

また、ストレスなどで自律神経の調節機能が乱れると、気温が低いときに逆に血管が拡張して放熱を促進してしまったりと、冷えに繋がってしまいます。

※代謝に必要な栄養素・酵素・酸素は、血流によって全身の細胞に届けられる。

※代謝で生まれた熱エネルギーは、血流にのって全身に運ばれる。

⇒血流が滞ると、代謝が低下し、熱エネルギーの

運搬力が低下し、冷えに繋がる。

主な原因:運動不足、エアコンの浴び過ぎ、

ドロドロ血液、血管の硬化

以上のように、血液は熱エネルギーを産生する代謝と密接に関連していて、その熱エネルギーを全身に運び体温を維持するという重要な役割を担っており、さらには免疫力にも深く関わっていることがお分かりいただけたかと思います。

ですので、血液の流れ(血流)が滞ることは、冷えに陥る大きな要因のひとつなのです。

では、血流が滞る原因はどういったことが考えられるでしょうか?

それを整理していきたいと思います。

【血流が滞り冷えに繋がる原因と対策】

◆運動不足

運動不足は、下半身や手先など心臓から離れた場所の静脈や、細胞に栄養素を届ける毛細血管、老廃物を多く含みかつ免疫反応の主戦場でもあるリンパ管の血流の滞りをもたらします。

特にリンパ管・リンパ節は、

・老廃物や余分な水分を取り除く。

・小腸から吸収された脂質を循環系まで運ぶ。

・免疫反応(特異的 獲得免疫)の主戦場の

ひとつである。

といった重要な役割を担っています。

リンパ管を流れるリンパ液は、血液と違って心臓のポンプ作用がたいため流れにくく、主に筋肉の収縮で流れます。ですので、運動不足などによって滞りやすくなります。

リンパ液の流れが滞ると、老廃物や余分な水分が溜まり、疲労、肩こり、むくみ、そして冷えの原因になります。

対策としては、運動やマッサージをして筋肉動かすこと、そして筋肉量と筋力をアップさせることです。

運動によって心拍数を上げることで血流量自体があがります。

そして、筋肉を動かしたときの収縮・弛緩の力によって血管が刺激され、血流が促されます。

その量と力が強ければ、その分強い血流が生まれます。

ふくらはぎが “第二の心臓” と言われるのは、ここにその所以があります。

また、血管を圧迫し続けることにならないよう、筋肉をやわらかくしておくことも大切です。

血流の滞りからくる冷えは下半身で発生しやすいので、ウォーキングなどから始め、下半身の筋肉を活性化することをおすすめします。

◆エアコン・ストレス・喫煙

血管が収縮すると、血流が抑えらえます。

そして必要以上に血管が収縮することは、血流が滞り冷えに繋がっていきます。

その原因は、例えばこういったものです。

夏のクーラーや冷たいものの飲み過ぎで体が冷えると、熱を逃がすまいと血管を収縮させます。

満員電車の中や仕事の人間関係などでストレスを感じると、対抗するために交感神経が優位になり、血管が収縮します。

過剰なストレスで交感神経が優位な状態が続くことは、NK細胞などリンパ球の数を減少させ、免疫力の低下を招いてしまいます。

タバコに含まれるニコチンは、血管を収縮させる作用があるとされています。

クーラーやストレスの波状攻撃で自律神経が疲弊し、交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかなくなると、冷えからくる体調不良だけでなく、様々な自律神経失調症に陥る可能性があるので、注意が必要です。

◆ドロドロ血液

肉食過多の食生活、喫煙やストレス、環境ホルモン等で大量に発生する活性酸素による酸化などの影響により、血液の粘度が増してドロドロになると、血流が滞ります。

血液ドロドロというと、コレステロール過多の脂っぽい血液というイメージがありますが、ここでは “細い毛細血管をサラサラと通り抜けることのできない血液”、と定義します。

細胞に酸素や栄養素を運ぶ最終砦は極細の毛細血管で、最小内径は約4μmです。

このサイズを通り抜けできる状態の血液でなければならないということです。

例えば赤血球の直径は約7~8μmです。

体の隅から隅まで酸素を届けるためには7μm未満で最小4μmの血管を通れなければならず、その際に細胞膜を変形させますが、冒頭の要因により、細胞膜が硬くなったり、粘着度が増したり、いわゆるドロドロ血液になってしまうと、それが損なわれてしまいます。

その一番の原因は活性酸素。

これを除去するのが、体内の抗酸化酵素や抗酸化物質です。

対策としては、フラボノイドやカロテノイドなどの抗酸化物質を多く含む食材や、それ自体が抗酸化物質としてはたらくビタミン類(ビタミンE、ビタミンC、コエンザイムQ10など)を摂ることもおすすめです。

また、赤血球の細胞膜を柔軟化したり、中性脂肪の量を減らしかつ細胞膜を柔らかくする作用があるオメガ3脂肪酸も、血液のサラサラ化により血流改善に働きます。

それ以前に、まず生活習慣を見直すことですね。

◆血管の硬化

血管が硬くなると、柔軟性が低下して血液を押し出す力が弱まります。

血管、特に動脈が硬化する原因は色々ありますが、酸化と糖化という観点から代表的なものは下記の2つです。

アテローム性動脈硬化。

活性酸素により傷ついた血管壁の修復に走り付着したLDLコレステロールが、さらにその活性酸素の攻撃を受け過酸化脂質となり、異物とみなしたマクロファージが貪食してアテローム化。

ここに端を発して血栓ができたり、血管を硬くしたりするというものです。

もうひとつは糖化反応(メイラード反応)による動脈硬化。

血液内のブドウ糖など単糖類がタンパク質と結合し、酵素を介さないメイラード反応によって生み出された物質(AGE)が血管に付着して、柔軟性・弾力性を失わせるというものです。

AGEはコラーゲンの多く存在する部位、血管を始めとして、皮膚や骨などに作用するため、しわやシミ、骨粗しょう症の原因のひとつとされ、さらに小腸の上皮細胞に作用すると、栄養素の吸収が阻害されることになるため要注意です。

対策としては、糖質および牛肉などの動物性タンパク質の摂り過ぎに気を付けることです。

以上をまとめますと、血液は熱エネルギーを全身に運び、体温の維持・調節をし、熱エネルギーを生み出す代謝に必要不可欠な栄養素や酸素を細胞に届ける役割を担っているので、血液をキレイにし血流をよくしておくことが大切、ということになります。

2021.01.19更新

2018.03.27

2015.09.17