参考情報:健康に関する豆知識:栄養素についてのトピックス

健康に関する豆知識を、参考情報として提供いたします。

※学説や定説は、研究成果や臨床結果などにより日々変更され、進化発展していきます。

書かれていることや教えられたことをそのまま鵜呑みにするのではなく、必ずご自身でも調査および勉学を継続し、常にアンテナを立てておくことを心掛けるようにしてください。

代謝に必要不可欠!不足しがちな栄養素 ビタミン・ミネラルとは?

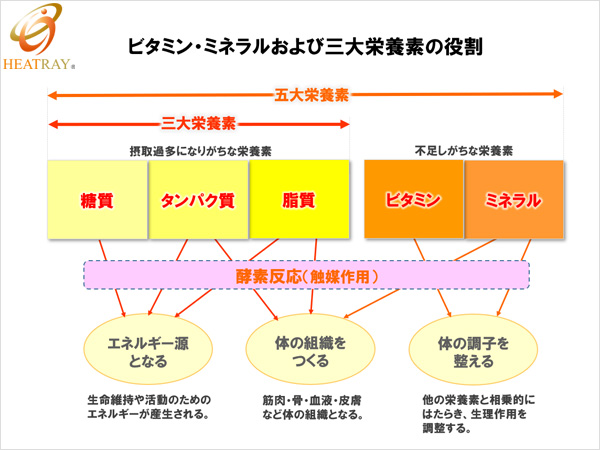

三大栄養素は摂取しただけでははたらきません。

体内で消化・吸収され、代謝(同化・異化)される過程では、必ずその触媒としてはたらく酵素の力が必要です。

その酵素の化学反応によって分解・合成され、エネルギー源として利用されたり(異化)、体の修復や成長に役立てられます(同化)。

この酵素による化学反応の連続が代謝で、その際に酵素とともに触媒として重要な役割を担っているのが、ビタミン・ミネラルです。

逆に言うと、ビタミン・ミネラルがないと正常な代謝が行われず、生命を維持できない、ということです。

整理すると、それぞれ下記のようになります。

◆ビタミン

・人体が生理作用を円滑に行うために、微量ながらも必要不可欠な有機化合物の総称。

・ビタミンの多くは、酵素が活性を発揮するのに必要な補酵素として機能し、酵素とともに三大栄養素を体内で調整している。

(ビタミンCやビタミンEなど、それ自体が抗酸化物質としてはたらく場合もある)

・体で合成できないため(一部は腸内細菌によってつくられる)、食事で摂取しなければならない。

・必須ビタミンは13(~16)種類で、それぞれが助け合って体の機能を調整しているため、すべてが摂れていないと正常にはたらかない。

・水に溶けやすい水溶性ビタミンは、体内に蓄えることができないため、食事の都度摂取する必要がある。

・油に溶けやすい脂溶性ビタミンは、食材を油と一緒に調理すると吸収されやすい。

摂りすぎると過剰症が出るものがあるので注意が必要。

・ビタミンではないが、ビタミンと同じような働きをするものがビタミン様物質で、コエンザイムQ10(ユビキノン)、イノシトール、

コリン、ルチンなどがある。

<水溶性ビタミン>

・ビタミンB1(チアミン)

・ビタミンB2(リボフラビン)

・ナイアシン

・ビタミンB6(ピリドキシン)

・葉酸(フォーリックアシッド)

・ビタミンB12(コバラミン)

・ビオチン

・パントテン酸

・ビタミンC(アスコルビン酸)

<脂溶性ビタミン>

・ビタミンA(レチノール)

・ビタミンE(トコフェロール)

・ビタミンDカルシフェロール)

・ビタミンK(フィロキノン)

◆ミネラル

・人体を構成する元素のうち、酸素・炭素・水素・窒素の主要元素を除く残りの元素の総称。無機塩類とも呼ばれる。

・人体は97%が主要元素、残り3%がミネラルでつくられている。

・ミネラルの主な働きは以下の3つ。

・骨格や歯の材料となる。

・身体の発育や新陳代謝に関係して働く。

・様々な生体機能をコントロールする。

・ビタミンと同様に体で合成できないため、食事で摂取しなければならない。

・必須ミネラルは16(~60)種類で、相互に関係しているためバランスよく摂る必要があり、欠乏しても過剰であっても健康に影響が出る

ので注意が必要。

・不足しがちなのが、カルシウム、マグネシウム、カリウム、亜鉛、鉄で、過剰摂取になりがちなのが、塩の主成分のナトリウム、

食品添加物に使われるリンである。

・抗酸化物質は、酵素反応の過程で必ずミネラルを使用する必要がある。

つまり、ミネラルがあって初めて抗酸化物質が本来の機能を果たせる。

<主要ミネラル> <微量元素>

・カルシウム ・鉄

・リン ・亜鉛

・カリウム ・銅

・イオウ ・ヨウ素

・塩素 ・セレン

・ナトリウム ・マンガン

・マグネシウム ・モリブデン

・クロム

・コバルト

【ビタミン・ミネラルが不足しがちな理由】

ビタミン・ミネラルは、よく “不足しがちな栄養素” と言われています。

特にビタミンB群やビタミンCなどの水溶性ビタミンは、ただでさえ体内に蓄えることができないため不足しがちになり、食事ごとにしっかりと補給する必要がありますが、現代の食事・生活を取り巻く下記のような理由がさらに追い打ちをかけているのが現状です。

・かたよった食事や精製・加工食品メインの

食事。

特にビタミン・ミネラルは熱に弱いものが

多く、高温での長時間の加熱調理により

損なわれる。

・土壌が痩せていること、多量の農薬利用に

起因する、

野菜や果物に含まれるビタミン・ミネラル

含有量の減少。

・心的・肉体的ストレスに起因する、体内

ダメージの増大と、それに伴うビタミン・

ミネラル・抗酸化物質等の消費増大。

このような状況下で必要な量を普段の食事のみで摂取しようとすると、野菜や果物をバケツ単位で食べなくてはならなくなり、現実的に不可能です。

また市販の濃縮還元タイプの野菜ジュースなどでビタミン・ミネラルを補充したような錯覚に陥っている方をちょくちょく見かけますが、高温殺菌が施されたものがほとんどで、上述の通り熱に弱いビタミンCなどの水溶性ビタミンや酵素はほとんど含まれていない、と思っておいた方がいいでしょう。

栄養成分表示に記載されていても、ビタミンCなどは後で粗悪な合成のものを付加しているというケースも考えられます。

ですのでビタミン・ミネラルをしっかりと補うためには、生野菜を摂ること、併せてサプリメントを活用することも大切です。

【ビタミン・ミネラルは相乗的にはたらく】

必須ビタミン13種と必須ミネラル16種は相乗的にはたらき、体内で起こる様々な機能をコントロールしたり、代謝・酵素反応をサポートしているため、すべてをバランスよく摂る必要があります。

例えば下記の通り。

・三大栄養素が細胞内のミトコンドリアで代謝(異化)されエネルギーが生み出される過程では、その酵素反応の補酵素としてビタミンB群

がはたらく。

ビタミンB群の中でも、糖質の代謝に関わるビタミンB1、脂質の代謝に関わるビタミンB2、たんぱく質の代謝に関わるビタミンB6は不足

しがちなビタミンである。

・タンパク質の合成など体を構成する代謝(同化)では、ビタミンB2、B6、B12、葉酸がはたらく。

・骨の形成時には、ビタミンD、K、カルシウム、マグネシウム、リン、ビタミンCが相互に作用する。

・アルコールが分解される酵素反応においては、ビタミンB1とナイアシンが消費される。

・運動において、カルシウムとマグネシウムは、筋肉と運動神経の正常な作動を助ける。

・細胞内外の物質交換(栄養素の取り込み等)において、カリウムとナトリウムは重要なはたらきに関与している。

・ビタミンEは細胞膜で、ビタミンCは細胞の外側全般で抗酸化物質としてはたらくが、ビタミンCは活性酸素を除去して失活したビタミンE

を再生する役割をもつ。

・ビタミンB1、ナイアシン、セレンは、細胞内で作用する抗酸化システムを作り上げるために一体となって機能する。

・抗酸化酵素は、セレン、マンガン、鉄、銅、亜鉛などを補因子(補酵素)として持つものがある。

つまりこれらが不足すると正常なはたらきが損なわれる。

ですので、必須ビタミン・ミネラルが不足すると、活動機能、免疫機能、生殖機能など体の基本機能の低下につながり、慢性的な不足は、がんや生活習慣病のリスクを高める原因となるのです。

以上のように、ビタミン・ミネラルは微量ながらも担うはたらきは非常に大きいので、食事内容と生活習慣の改善に留意しつつ、不足分を良質なサプリメントで補うなどして、必要量をしっかりと摂取したいところですね。

ダイエットに励むにせよ、食の改善に取り組むにせよ、栄養学の知識を持っているのとそうでないのとでは、手法や効果に大きな差が出てきます。

そして基本とも言える“体を温める”ことを忘れないようにしてください。

2018.07.11更新

2016.08.22

2015.05.18