参考情報:“体を温める”ことの大切さと冷え対策

健康維持において、“体を温める”ことは基本です。

“体を温める”ことの大切さと冷え対策をテーマに、参考情報を提供いたします。

※学説や定説は、研究成果や臨床結果などにより日々変更され、進化発展していきます。

書かれていることや教えられたことをそのまま鵜呑みにするのではなく、必ずご自身でも調査および勉学を継続し、常にアンテナを立てておくことを心掛けるようにしてください。

自律神経とは?-交感神経と副交感神経のはたらき

現代型冷え性の引き合いとしてよく出されるのが、“自律神経の乱れ” です。

自律神経が乱れる原因は色々ありますが、特に大きなものが以下の3つです。

・対人関係や仕事の精神的肉体的ストレス。

・夏場のクーラーの浴び過ぎ。

・スマホやPCなどのブルーライトや電磁波。

これらが継続的に繰り返されることで、自律神経のバランスが乱れて、交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかなくなります。

すると、血管が収縮すべきときに拡張したり、その逆になったりして、体温調節機能が正常に働かなくなり、全身の冷えを感じるようになる、という状態に陥るのです。

冷えは万病のもと。

免疫力にも大きく関係するので留意が必要です。

ではそもそも自律神経とはなにか?

まずはそこを、しっかりと押さえておく必要がありますよね。

というわけで、今回は自律神経のはたらきについてまとめたいと思います。

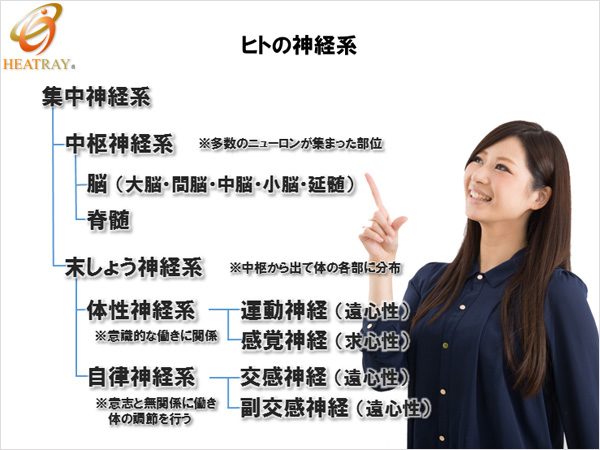

【ヒトの神経系】

ヒトの神経系は、多数の神経細胞(ニューロン)が集まった部位(脳・脊髄・神経節など)、つまり中枢を持つ集中神経系です。

そして、中枢神経系(脳・脊髄)と、中枢から出て体の各部に分布する末しょう神経系とから成り立っています。

その末しょう神経系は、運動や感覚など意識的なはたらきに関係する体性神経系と、呼吸や循環など意志と無関係なはたらきに関係する自律神経系とに分けられます。

体性神経系の感覚神経は、末しょうから中枢へ伝える求心性神経、運動神経と自律神経のすべては、中枢から末しょうの各器官へ伝える遠心性神経です。

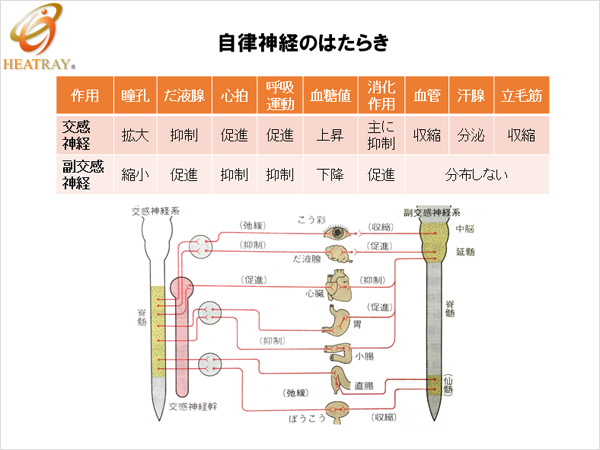

【自律神経(交感神経と副交感神経)のはたらき】

自律神経は意志と無関係なはたらきに関係しますが、実際には様々な感覚の情報に応じてはたらき、体の調節を行っています。

その中枢が多くの感覚情報が集まる間脳視床下部です。

自律神経は、体を活動的に整える交感神経と、体を休息モードへ誘う副交感神経とからなります。

情報伝達の流れは下記の通りです。

間脳視床下部→脊髄(胸髄・腰髄)

→交感神経→交感神経幹→各器官

→脊髄(中脳・延髄・仙髄)

→副交感神経→各器官

内臓・皮膚・血管など体のほぼすべての器官は、交感神経と副交感神経の二重支配を受けており、この2つの神経系は互いに拮抗的にはたらきます。

例えば、100m競争前などの興奮時には交感神経が優位となり、心拍数が上がって血行がよくなり、呼吸運動が増大して酸素の取り込みが促進され、副腎髄質からアドレナリンが分泌され、肝臓のグリコーゲンがグルコースに変えられてエネルギー源である血糖値が上昇し(内分泌系のホルモンも関与)、戦闘態勢が整います。

逆に、就寝前などの安静時には副交感神経が優位となり、心拍数が下がり、呼吸運動が抑制され、血管が拡張し、体を安静に導きます。

また、すい臓・小腸・大腸など消化器のはたらきが促進されて栄養素の吸収や排泄物の生成が行われ、明日の活動への準備が整えられます。

ストレスを受けると便秘や下痢になるのは、交感神経から副交感神経への切り替えがスムーズにいかなくなることにより、腸管のはたらきが抑制されることがひとつの大きな要因です。

腸には免疫細胞の約70%が集まると言われていますので、腸管のはたらきが弱まることは、免疫力の低下にもつながるので留意が必要です。

免疫力の観点からは、過剰なストレスで交感神経が優位な状態が続くことは、NK細胞などリンパ球の数を減少させ、免疫力の低下を招くことにもなります。

逆に副交感神経が優位になることで、リンパ球が増えて活性化し、免疫力がアップします。

病気の予防(ウィルス感染予防対策含む)や病気の治療には質のよい睡眠が必要、と言われるのも、ここに由来するところが大きいです。

上記を含めて、交感神経と副交感神経の主な作用をまとめると、下図のようになります。

ちなみに血管には副交感神経は分布しないので、血管の収縮・拡張は交感神経のはたらきの強弱により調整される、ということになります。

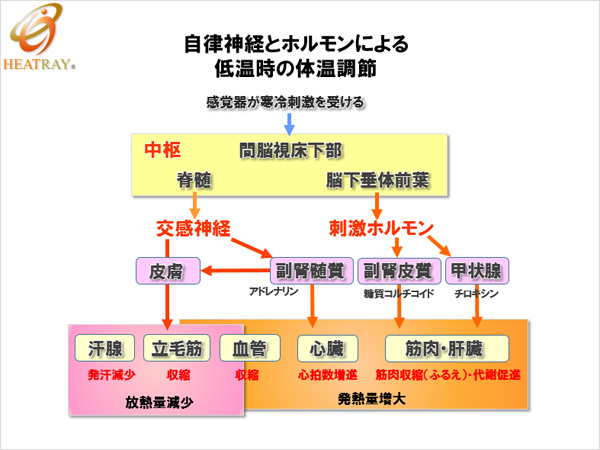

【体温の調節と自律神経(およびホルモン)】

ヒトの体温を維持するための熱エネルギー(体熱)は、筋肉の稼働、心拍数の促進、肝臓・腎臓の代謝などにより産み出されます。

そして血液によって運ばれる間に、余分な熱エネルギーは体表(皮膚)や呼気などから放熱されます。

こうした体温調節に、自律神経が深く関わっています。

寒暖の差が少ない気温下では、血管の収縮と拡張、立毛筋の収縮、発汗減少などにより体温が調整されます。

高温下や激しい運動をしたときには、血管の拡張とともに、交感神経が汗腺に作用して発汗を促し、放熱がなされます。

低温下では、交感神経がはたらいて心拍数や血糖値を上げ、代謝を促進して体熱を発生させます。

また内分泌腺からホルモンが分泌(甲状腺からチロキシン・副腎皮質から糖質コルチコイド・副腎髄質からアドレナリン)されて、血糖値上昇・代謝促進がなされます。

ストレスなどで “自律神経が乱れる” とは、こうしたメカニズムがうまく回らなくなることであり、冷えを招いたり、逆に体内に熱がこもって体調不良を招いたりすることの大きな原因となります。

以上のような自律神経(およびホルモン)の働きとそのメカニズムを理解しておくことは、冷え対策を始めとした体調管理にとても役に立ちます。

そしてやはり大切なのは、体をしっかり休息させること。

体を温める、必要な栄養素を摂る、運動や趣味などでストレスを解消する、足浴や湯船につかるなどしてリラックスする、よい睡眠をとる。

これらを意識して生活することで、交感神経と副交感神経の切り替えがスムーズになり、つまり活動と休息の切り替えにメリハリが生まれ、日々よりよい体調管理を行うための一助となります。

2021.04.14更新

2017.12.18更新

2016.03.09